立ち食い蕎麦

今から数十年前の話だ。

バブル期の「モーレツ社員」であったKさんは、その日も正午を大分過ぎた時間に昼食という段取りとなった。

現在もビジネスマンがひしめくS駅付近。

Kさんはちょうど目に付いた立ち食い蕎麦屋へと入店した。

妙に薄暗い店内には自分以外誰も見あたらなかっい。

一瞬怯んでしまったが、すぐに目の前のカウンターの下からひょっこりと店主が顔を覗かせた。

「すいませんね! 何にします?」

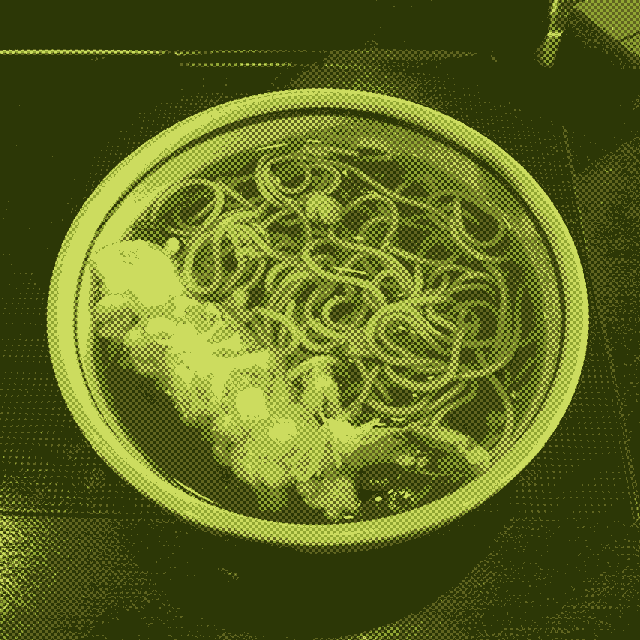

ニコニコと愛想のいい店主に促され、天ぷら蕎麦か何かを注文したそうだ。

「ハイヨ。ちょっと待っててくださいね」

店主は威勢良くそう答えると、何故かまたカウンターの下へと体を潜らせた。

調味料でも出しているのだろうか。 Kさんはそんな風に思いながら煙草に火をつけた。

……遅い。

煙草を数本灰にし終わっても、一向に料理が出てくる気配がない。

それどころか、カウンターの向こう側からは何かをしている気配すら感じられなかった。

文句の一つも言ってやろうと、カウンターに身を乗り上げたときだ――

「ああ、ごめんなさいね。ちょっと出ていまして」

店の入り口から声がかかった。

前掛けをつけた初老の男性が恐縮しながら店内へと入ってくる。

「お待たせしました、何にしますか?」

既に自分は注文を済ませているはずだ。

狐につままれたような心持ちでいると、乗り出しかけたカウンターの向こう側が伺えた。

無人の厨房には、人一人が身を隠せるようなスペースなどほとんど無かったのである。

何とも言えない気味の悪い感覚に包まれたKさんの脳裏に、先程の店主の容貌が突如違和感と共に蘇ってきた。

最初に注文を受けた店主は、中華の料理人がつけるような白いコック帽をかぶっていたのだ。

出てきた蕎麦を大急ぎで食べ終えると、Kさんは足早にその店を後にした。

以前そのビルの地下に中華料理店があったことを知ったのは、それから暫く経ってからのことだった。

炉辺談話

都内のS駅、といえばサラリーマンの聖地とも呼ばれているような所である。

有名な「ゴールテープを切って成仏する幽霊」のエピソードのように、あるタイプの怪異は直線的に移動するという性質があるのではないかと思う。

そこに当てはめるなら、この中華料理人は縦に移動するのが得意だったのだろう。

件の蕎麦屋が入っていた雑居ビルはもう既に取り壊されて無いとのことだ。